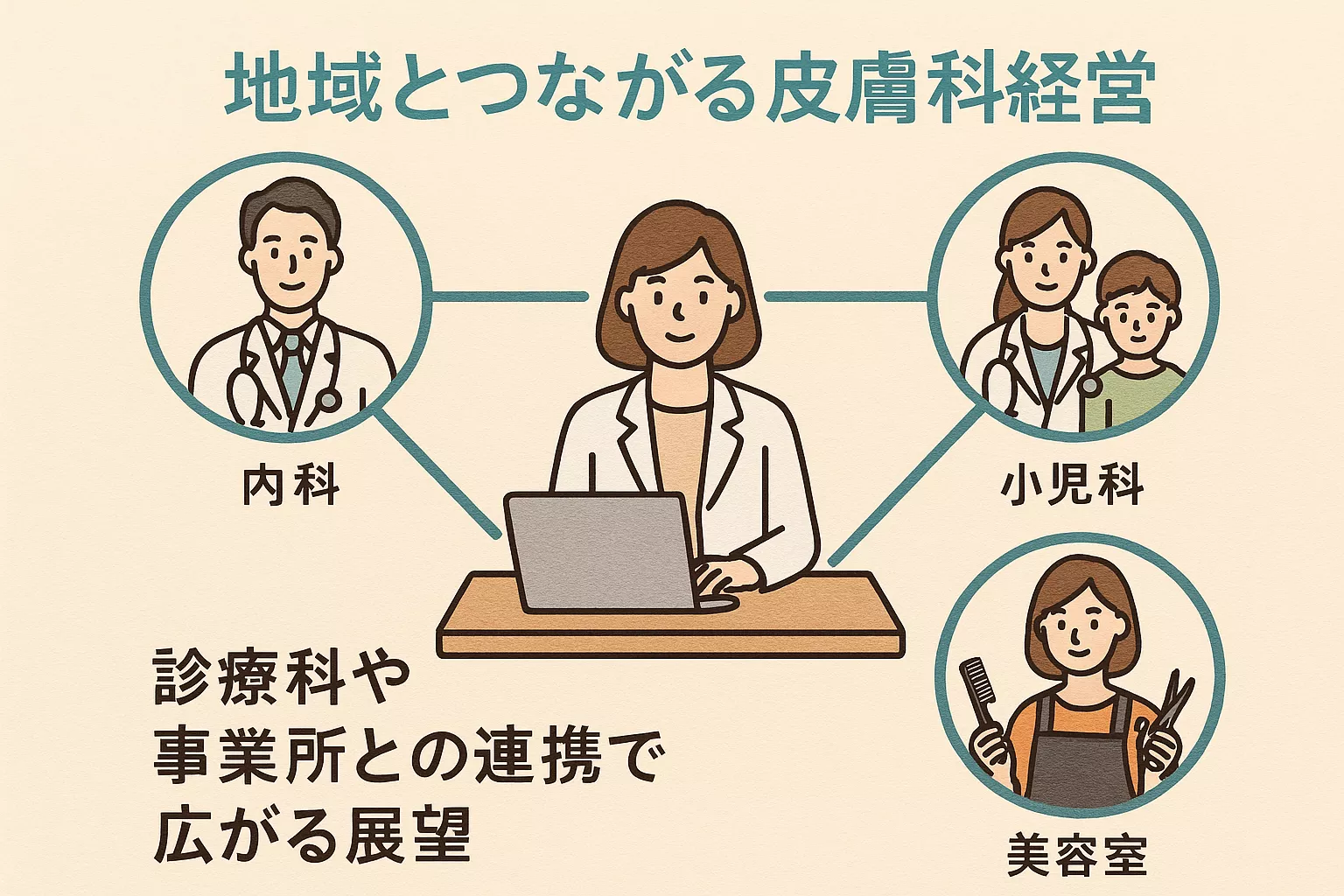

皮膚科経営シリーズ第2回|地域とつながる皮膚科経営 ― 他診療科・地域事業所との連携で広がる可能性

これは「皮膚科クリニック経営シリーズ」の記事です: シリーズ一覧へ| 第1回| 第2回| 第3回| 第4回| 第5回

※本記事で扱う地域連携の考え方は、皮膚科外来がどのような前提で患者さんと関わってきたかを踏まえたものです。前提整理については、第6回(前提整理編)で整理しています。

前回は「保険×自費の再構築」をテーマに、院内で見直すべき実務対応を整理しました。

第2回となる本稿では、地域と他診療科・事業所との連携に焦点を当てます。

地域の中で皮膚科がどのように信頼を築き、“続く経営”を実現していくのかを、具体的な事例を交えて考えます。

1.皮膚症状は「全身と生活のサイン」

皮膚は体の内外の変化を映し出す“鏡”です。

湿疹やかゆみの原因が糖尿病やストレス由来であることもあれば、美容室・介護職・清掃職など、職業環境が影響していることもあります。

皮膚科が患者を「生活の中で診る」ことは、地域医療との連携を深める第一歩になります。

2.他診療科との連携が生み出す診療価値

皮膚疾患は全身疾患や精神的要因とも密接に関係しています。

診療科を越えた連携によって、より早期・包括的な対応が可能になります。

- 糖尿病内科 × 皮膚科: 糖尿病性潰瘍や感染症の早期発見・治療

- 心療内科 × 皮膚科: 円形脱毛症、ストレス性皮膚炎、慢性かゆみへの多面的対応

- 小児科 × 皮膚科: アトピー性皮膚炎の長期フォロー、家族単位での生活指導

- 産婦人科 × 皮膚科: 更年期やホルモン変動に伴う皮膚症状のサポート

- 整形外科・在宅医 × 皮膚科: 褥瘡・外傷・感染ケアなど高齢者医療での協働

こうした連携により、患者を「疾患単位」ではなく「生活単位」で支える体制が整います。

紹介・逆紹介の枠を超えた顔の見える関係づくりが、地域での信頼構築につながります。

3.地域事業所との連携が生む“もう一つの地域医療”

美容師・介護職・清掃職など、日常的に水や薬剤を扱う職種では、職業性皮膚炎が深刻化しやすい傾向にあります。

皮膚科クリニックが「手荒れ・職業性皮膚炎外来」や「パッチテスト対応」を掲げるだけでも、“相談できる場”としての信頼が高まります。

こうした取り組みは、医療と産業をつなぐ“地域包括的な皮膚科医療”の第一歩です。

4.連携の可視化と仕組みづくり

連携を効果的に機能させるには、まず「見える化」から始めましょう。

- ホームページで「他診療科・地域事業所との連携方針」を明示

- 医師会勉強会・地域カンファレンスへの参加

- 美容室や介護施設とのミニ勉強会・意見交換会

これらの積み重ねが自然な紹介ルートを生み、“地域で支え合う構造”をつくります。

5.三方よしから“四方よし”へ

地域連携は紹介数を増やすための仕組みではなく、共に支え合う構造の実現です。

「患者よし・医師よし・地域よし」に加え、スタッフよし(学びと誇り)の“四方よし”を目指すことで、連携が文化として根づいていきます。

まとめ

皮膚科クリニックが地域で信頼を築くためには、他診療科だけでなく地域の事業所とも協働することが欠かせません。

働く人の手を守り、暮らしを支える。そうした関わりが、医療の信頼と経営の安定を両立させる基盤になります。

今こそ、“地域で支える皮膚科経営”への一歩を踏み出す時期です。

皮膚科クリニック経営シリーズ

正解を急がず、

ご自身の「納得解」で進むための整理の時間

開業準備や日々の経営のなかで、

「考えているはずなのに、なぜか前に進めない」

そんな感覚を抱えることは珍しくありません。

初回整理セッションは、答えを出す場ではなく、

いま頭の中にある論点や引っかかりを、一度言葉にして整えるための時間です。

🗂 初回整理セッション

料金:5,000円(税別)

最初に30分だけZoomで顔合わせを行い、

その後14日間、Chatworkまたはメールで整理を進めます。

例えば、こんな状態でご利用いただいています。

- 開業や経営について、何から整理すればいいのか分からなくなっている

- 制度や環境の変化を前に、自分なりの判断軸を一度立ち止まって整えたい

- 決断の前に、考えを言葉にして確認する時間がほしい

※この時点で何かを決める必要はありません。

売り込みや契約を前提とした場ではありません。

※整理を進めた結果、必要だと感じた場合のみ、

月額の伴走(開業・経営整理セッション)を選ぶこともできます: 詳細

事前に「雰囲気」を知りたい方へ

日々の診療や経営の中で生まれる、

言葉にしづらい違和感や判断の迷いを、声で整理していくPodcastです。

初回整理セッションの前に、

考え方や伴走のスタンスが合いそうかを確かめる入口としてご利用ください。

※外部サービスが新しいウィンドウで開きます