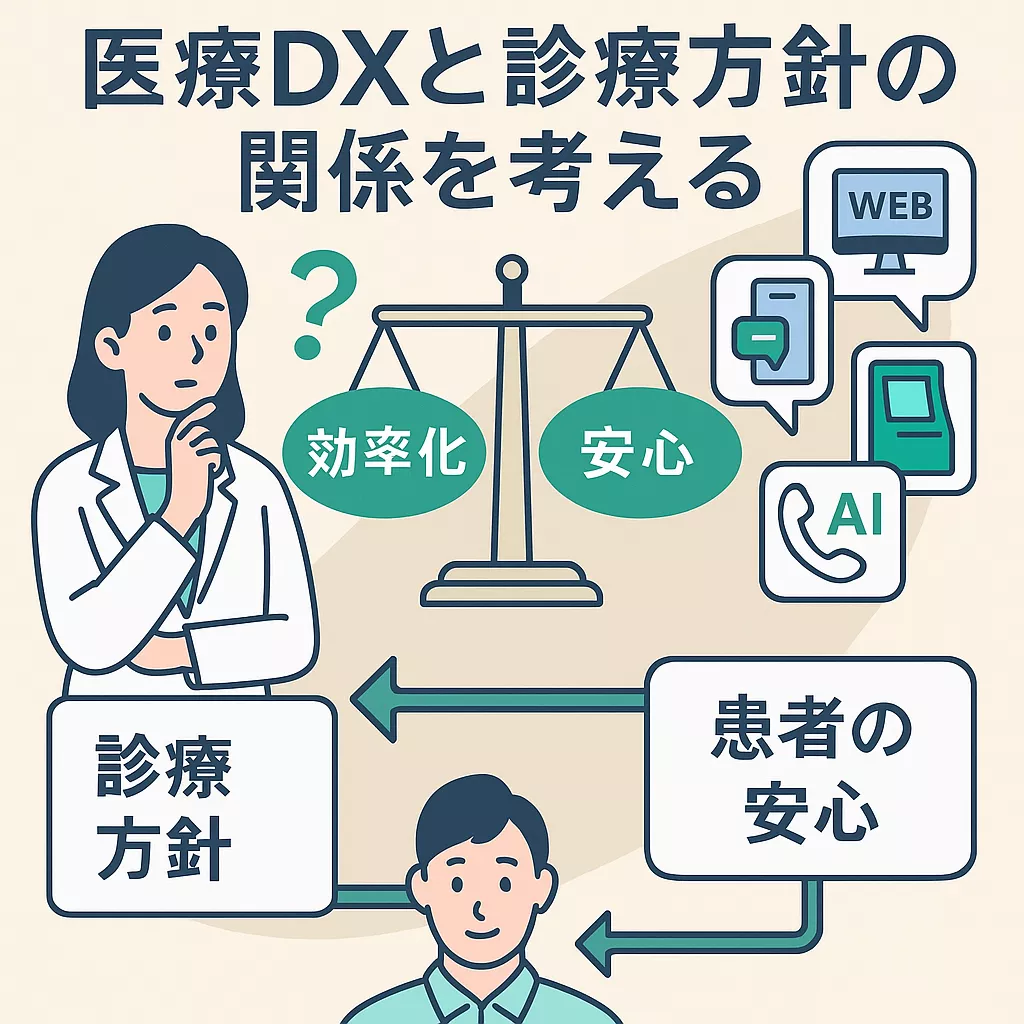

心療内科・精神科経営シリーズ 第7回|医療DXと診療方針の関係を考える

本記事は「心療内科・精神科経営シリーズ」に属します。

医療DX(予約・AI電話・オンライン問診・自動精算など)を“目的化”させず、診療方針と患者の安心を軸に設計する視点を整理しました。

心療内科・精神科経営シリーズ 第7回|医療DXと診療方針の関係を考える

DXは「入れること」ではなく“合う範囲で続けること”が肝心です。

初診は人が厚く寄り添い、再診はデジタルでスムーズに。小さく始め、測って、広げる——これが心療内科に適した導入原則です。

- まずは待ち時間短縮と問合せ削減から(Web予約・リマインド・公式FAQ)

- 初診=人、再診=デジタルの分担で安心と効率を両立

- 自動精算機は有人会計の逃げ道を残し、安心を損なわない

1. DX導入の現状

- 予約管理:Web予約やLINE予約の普及で電話依存を低減。

- AI電話:定型問い合わせの一次対応でスタッフ負担を軽減。

- オンライン問診:来院前入力で再診の診療開始をスムーズに。

- オンライン診療:遠方・通院困難の患者フォロー手段に。

2. 自動精算機の導入と工夫

メリット

- 会計待ちの短縮、現金管理負荷の軽減、締め処理の平準化

- 非接触での安心感、スタッフ業務の分散

デメリット

- 「最後に人に声をかけてもらう安心」が薄れる可能性

- 高齢者や機械操作が苦手な方への負担

導入の工夫

- 有人会計の併用を残し、スタッフが横でサポートできる体制に。

- 「このケースは有人へ」の分岐ルールを掲示して混乱を防止。

- 「会計→次回予約→見送り」のひと言接点で安心を担保。

3. 患者体験への影響

プラス面

- 待ち時間の短縮、予約・会計のスムーズ化で通いやすさが向上

- スタッフの余力が増え、初診対応の厚みを確保できる

マイナス面

- 入力・操作に負担を感じる患者層が一定数存在

- 人の接点が減ることで不安が残るケースも

4. 診療方針との関わり

- 傾聴重視:初診は対面で厚みを担保、再診でDX補助を段階導入。

- 効率重視:予約・問診・会計を自動化し、人的接点は不安の強い場面に集中。

- 共通原則:いずれも診療方針と患者ニーズを軸に可否判断。

5. 導入の進め方|小さく始めて、測って、広げる

- 一度に全機能を導入せず、効果が大きく負担が少ない領域から着手。

- 2〜4週間の試行期間を設定し、患者・スタッフ双方の声を収集。

- 詰まりがなければ、段階的に対象を拡張(機能→時間帯→曜日→全体へ)。

導入前チェックリスト(院長用メモ)

- 目的(待ち時間/問い合わせ削減/キャンセル防止など)が数字で定義されているか。

- 初診と再診の人とデジタルの分担が明確か。

- 受付・心理士・医師の運用ルールが共有されているか。

- 高齢者や苦手層への有人対応ルートが設計されているか。

- 2〜4週後に確認するKPI(待ち時間・電話件数・継続率など)を定義済みか。

FAQ|よくあるご質問

- Q. AI電話は導入すべき?

- 「初診受付」や「繊細な相談」は有人対応を優先。定型問い合わせのみ限定導入が現実的です。

- Q. 初診でもオンライン問診を使う?

- 初診は“話を聴く”価値が高いため、事前整理の範囲に留め、対面傾聴を優先するのがおすすめです。

- Q. 自動精算機は高齢者に不向きでは?

- 有人会計を併設し、スタッフの寄り添いでカバー可能。分岐ルールを明示すると混乱を防げます。

まとめ|“効率化のDX”から“安心を支えるDX”へ

心療内科におけるDXは、患者の安心と通いやすさを守るための補助線です。

初診に人の厚み、再診にデジタルのスムーズさ。小さく始めて測定し、合う範囲で広げることで、無理なく続けられる体制に近づきます。

DX導入を「効率化」で終わらせず、“納得の設計”にしたいときに

DX導入の成否は、ツールではなく考え方の整理にあります。

初回整理セッションでは、現場に合ったDXの優先順位と導入目的を一緒に言語化していきます。