心療内科クリニックにおける予約料導入の流れ

本記事は「診療科目別経営戦略/心療内科・精神科経営シリーズ」に属します。

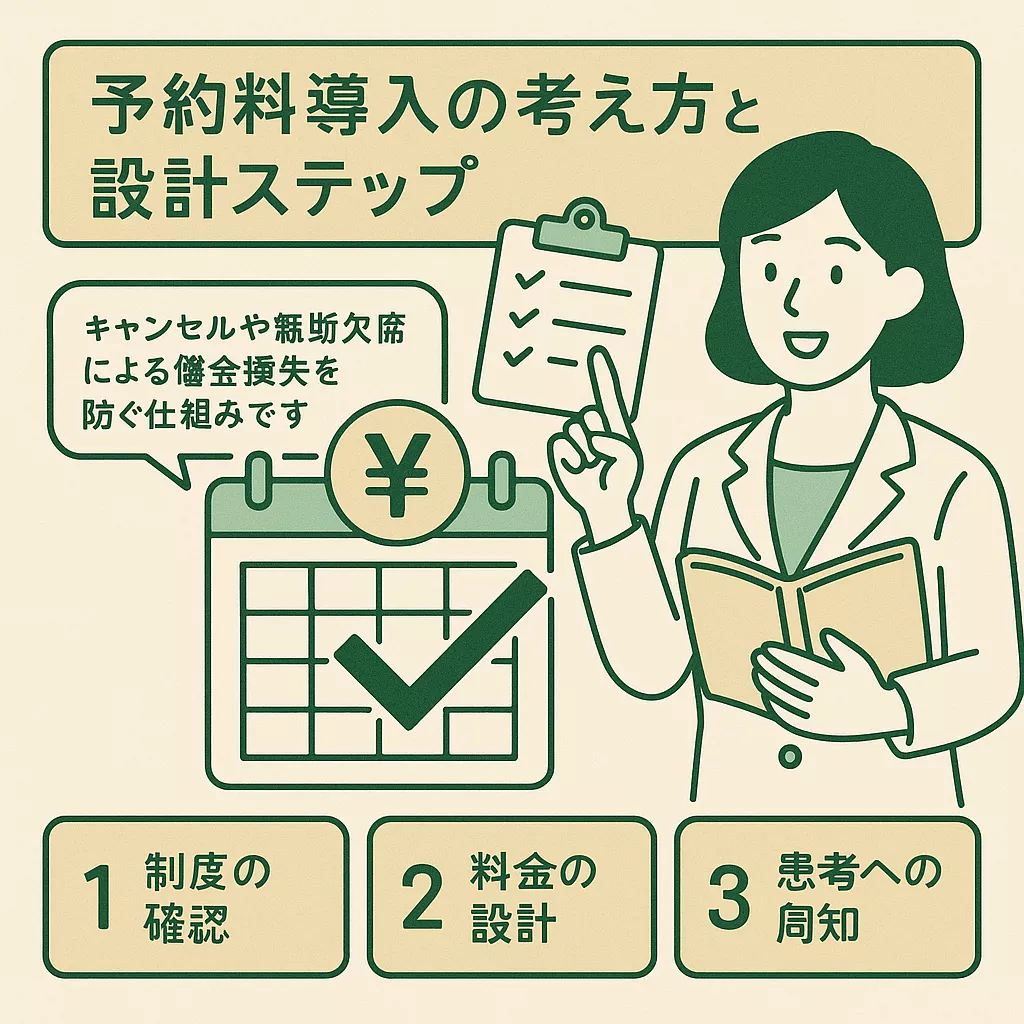

キャンセルや無断欠席による機会損失を防ぐ仕組みとして注目される「予約料」導入の考え方と実務手順を整理しました。

心療内科クリニックにおける予約料導入の流れ|制度確認から設計・周知まで

心療内科クリニックは再診料中心の収益構造で、医師1名体制では診療人数に限界があります。

その中で「予約料」は、収益拡大策ではなく安定した診療体制を守るための仕組みとして注目されています。

本記事では、制度確認から料金設計、患者周知までを段階的に整理します。

1. 制度・規制の確認

予約料は診療報酬外(自費)扱いです。

療養担当規則の観点から患者の自由な受診を妨げないことが前提となります。

導入前に厚生労働省の通知や地域医師会のガイドラインを確認し、ルールに沿った運用を行いましょう。

2. 料金体系の設計

- 初診・再診どちらに適用するか

- キャンセル時のみ徴収か、予約確定時に一律徴収か

- 地域慣習や患者層に応じた金額設定

金額設定では「負担感」と「機会損失防止効果」のバランスが重要です。

診察時間と予約料の対応関係を明記することで、患者の理解を得やすくなります。

例:初診60分/予約料2,000円、再診20分/予約料500円。

3. 院内ルールと運用体制の整備

- 受付スタッフが説明できるようマニュアルを整備

- 予約システムと決済・返金ルールを明確化

- 急病・災害などの例外対応をあらかじめ定義

明確な基準と手順を設けることで、トラブルやクレームの発生を防ぎやすくなります。

4. 患者さんへの丁寧な説明

予約料は「キャンセルによる診療機会損失を防ぐ仕組み」であることを丁寧に説明します。

- ホームページ・院内掲示での明示

- 初診案内書・問診票での事前周知

- 金額・対象・返金条件の明文化

事前説明によって“不意打ち感”を避け、患者との信頼関係を損なわずに導入できます。

5. 導入後の振り返り

- キャンセル率・収益への影響を定期的に確認

- 患者満足度・問い合わせ件数の変化をモニタリング

- 必要に応じてルールや金額を見直す

「導入して終わり」ではなく、小さく試す → 見直す → 定着の循環が重要です。

まとめ

予約料の導入は、心療内科クリニックにおける診療体制の安定化という経営的・社会的意義を持ちます。

制度理解・患者説明・運用整備を段階的に行うことで、患者に納得される形での導入が可能になります。

「制度対応」も「患者理解」も両立させたいときに

初回整理セッションでは、予約料やキャンセル対応など、制度と現場のバランスを一緒に考えます。

納得感のある運用ルールを、先生の方針に沿って整理します。