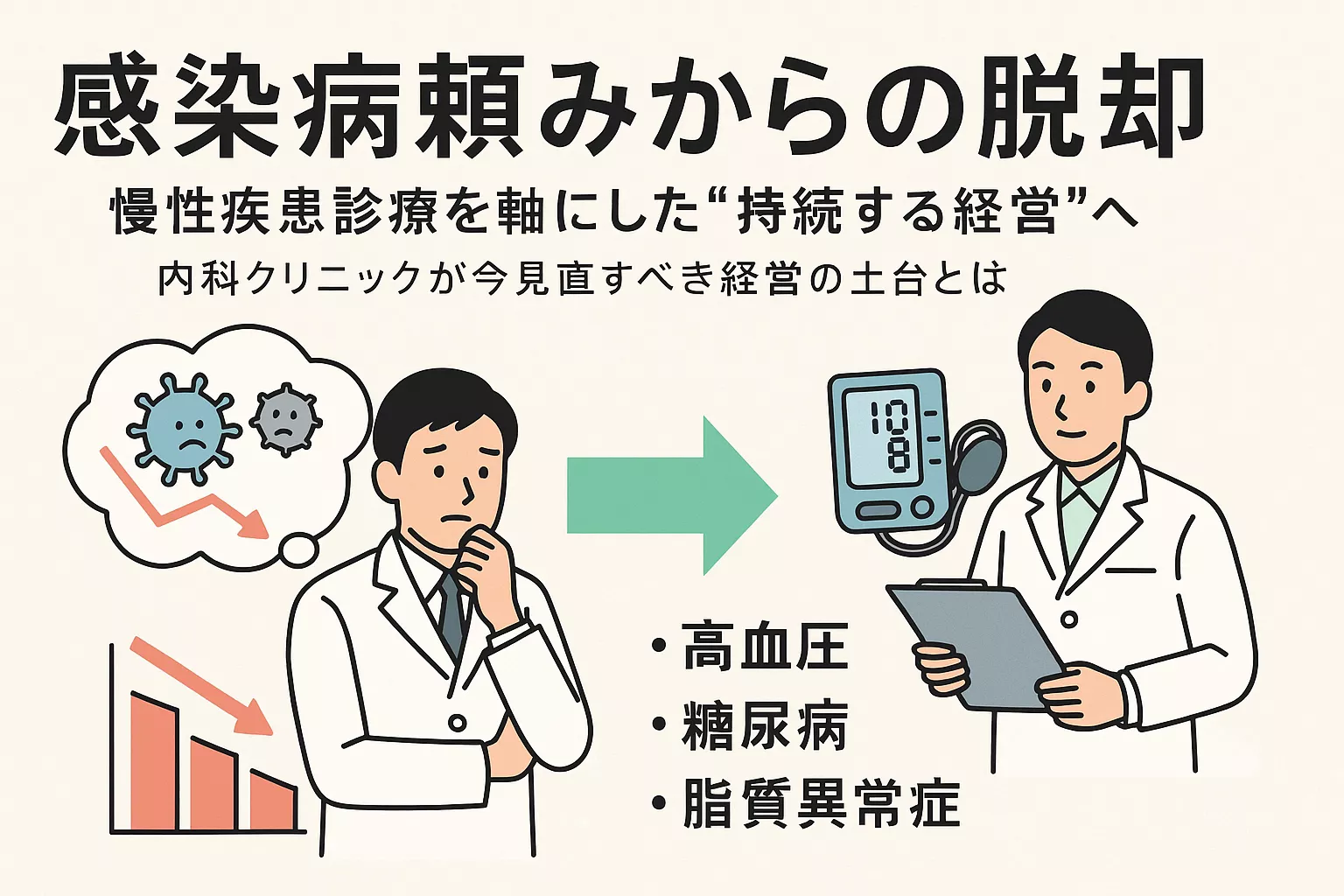

感染症頼みからの脱却──慢性疾患診療を軸にした“持続する経営”へ〜内科クリニックが今見直すべき経営の土台とは〜

2025年、感染症の“少なかった夏”と受診控えの現実

今年の夏は、例年に比べてインフルエンザや新型コロナなどの感染症が少なく、内科クリニックでは「外来数が伸び悩んだ」という声が目立ちました。さらに物価高の影響から、患者さんの間では「軽症なら受診を控える」という行動も広がりつつあります。

食費や光熱費の上昇で家計の負担が増すなか、「医療費を節約したい」という心理は理解できます。しかしその結果、感染症患者に依存した経営構造が揺らぎ、収益の不安定化を招いているケースも見られます。こうした外来数減少は、内科クリニックが自院の内科経営の土台を見直すサインとも言えます。

感染症依存のリスクと、慢性疾患へのシフト

感染症の流行は、季節や社会状況に大きく左右されます。短期的な波に合わせた経営では、安定した外来数を維持することが難しいのが実情です。だからこそ、季節変動の少ない「慢性疾患患者さん」の取り込みが、これからの経営には欠かせません。

- 高血圧

- 糖尿病

- 脂質異常症

これらの生活習慣病は、定期的な通院と投薬が必要です。クリニックの安定収益を支えると同時に、地域住民の健康寿命を伸ばし、患者さんにとっては「いつも相談できる場が続く安心」にもつながります。

血圧管理を“未来の安心”として伝える

高血圧は「沈黙の病気」と呼ばれるように、自覚症状がないまま進行し、気づいた時には重大な合併症を起こしていることも少なくありません。

- 脳卒中(半身麻痺・言語障害など)

- 心筋梗塞・狭心症

- 慢性腎臓病(透析につながることも)

研究では、血圧を10mmHg下げるだけで、脳卒中リスクは約40%、心疾患リスクは約20%低下すると報告されています。つまり「血圧を管理すること」は、「将来の医療費の増大を防ぎ、生活の質を守ること」に直結します。この視点を丁寧に伝えることで、「節約のために受診を控える」のではなく、「将来の不安を減らすために通院を続ける」という前向きな選択を促すことができます。

慢性疾患の定着に向けた実践チェックリスト

まずは費用をかけずにできること

- ワクチン接種や健診の際に血圧測定を実施し、必要に応じて受診につなげる

- 健診結果の持参を呼びかける(院内掲示やホームページで発信)

- GoogleマップのMEO対策(診療内容・写真更新、口コミ返信)

- ブログ・HP記事で「糖尿病 内科 ○○市」「高血圧 外来 ○○市」などの検索ワードを意識した情報発信

- 通院間隔が空いた患者さんへの電話・SMSリコール

広告費をかけて取り組む場合

- Googleリスティング広告(地域+疾患名でターゲティング)

- SNS広告(40〜60代向けに生活習慣病受診を訴求)

- 薬局や地域イベントでの啓発活動

- 院内リーフレットやモニター動画で「生活習慣病の受診」を促す

まとめ:感染症頼みから、持続する診療体制へ

感染症の減少と物価高による受診控え――この二重の逆風は、一時的な現象にとどまらず、クリニックの経営基盤そのものを問い直す契機となっています。

血圧測定や健診結果の活用など、小さな接点から患者さんに「今の節約が将来の医療費増大につながる」こと、そして「継続受診が自分と家族の安心につながる」ことを伝える工夫が求められます。

感染症頼みではなく、慢性疾患診療を軸にした経営へ。

地域の健康とクリニックの持続経営を両立させるために、いま一歩を踏み出しましょう。

頭の中の“もやもや”を整理し、次の一歩を見つけたいときに

日々の診療や業務のなかで、「言葉にしづらい違和感」を抱える院長先生は少なくありません。

初回整理セッションでは、経営の前提となる“考え”を丁寧に言語化し、納得感のある方向性を一緒に見つけていきます。

即答よりも、「腑に落ちる」時間を大切にしています。まずは話すことから、整理がはじまります。

🗣️ 初回整理セッション(60分)

経営方針・組織づくり・診療体制・情報発信・人との関わり方など、幅広いテーマに対応。

“考えの整理”を通じて、先生の中にある答えを見つけていきます。