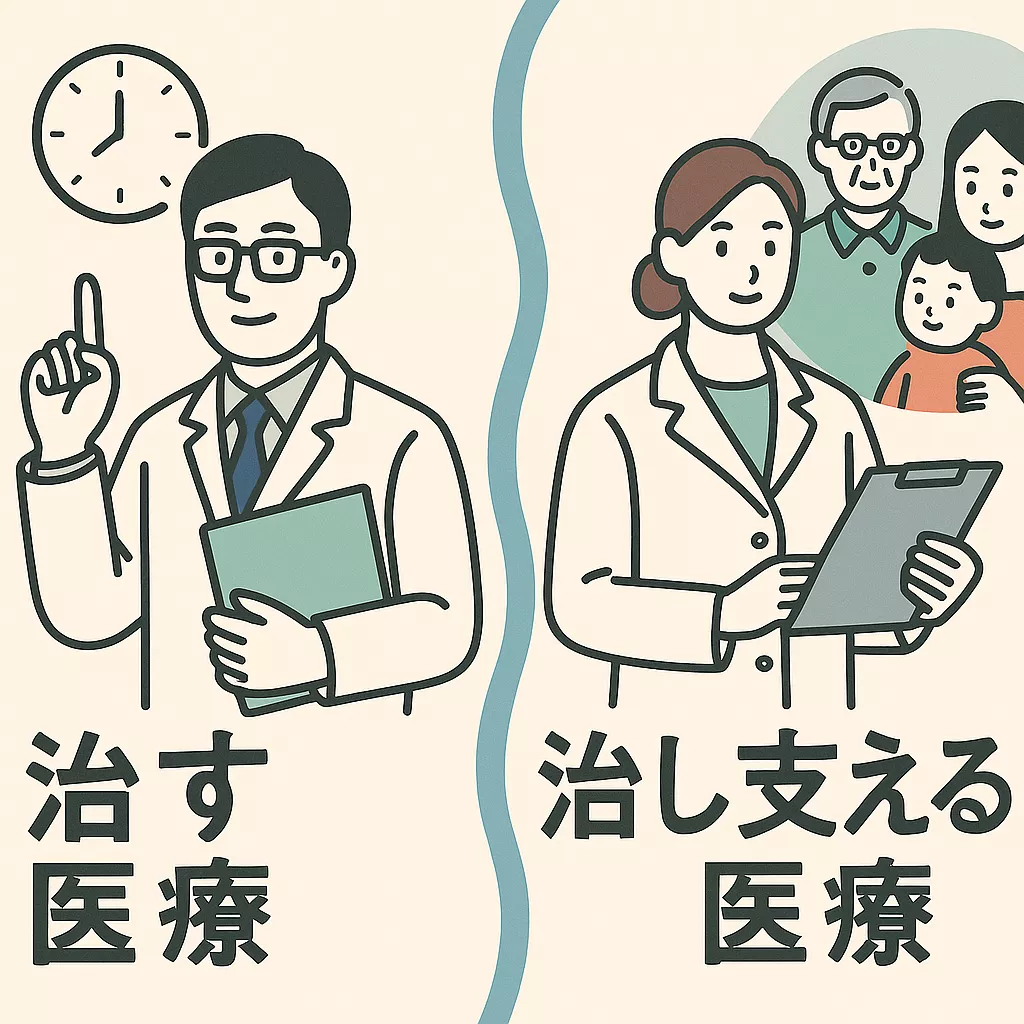

神経内科経営シリーズ第2回|「治す医療」と「治し支える医療」

神経内科の診療には、ひとりの患者さんの中に「治す医療」と「治し支える医療」の両方が存在します。

症状が出て受診する“きっかけの瞬間”と、診断後に続いていく“生活の時間”。この二つをどう扱うかは、神経内科クリニックを経営するうえでの大きなテーマです。

治す医療|短い時間で信頼を築く

「治す医療」は、患者さんが“困った”ときに訪れる入口の医療です。頭痛、しびれ、めまい、もの忘れ──症状を何とかしたいという思いでドアを開く瞬間です。

患者さんの心の中には、「原因が何なのか」「これからどうなるのか」という不安が渦巻いています。

この段階で求められるのは、不安を受け止める姿勢と、状況を整理して伝える言葉、そして今後の見通しを一緒に描く力です。

医学的な説明を過剰に行うよりも、患者さんが「この先生なら任せられそう」と感じられる安心感が大切です。

短い時間でも信頼を得られる“入り口づくり”こそ、クリニックの最初の価値提供。

「初めて来た人が、次も相談してみようと思えるかどうか」──ここに“治す医療”の本質があります。

治し支える医療|時間をかけて関係を育てる

一方の「治し支える医療」は、診断後の“続いていく時間”を扱います。

すぐに完治しない課題に、生活や家族、社会との関わりを含めて長く寄り添う医療です。

患者さんの側にも、「病気と共にどう生きていくか」を考え始める静かな覚悟が芽生えます。

ここでは、患者さん本人だけでなく、ご家族、リハビリ、介護職、地域の医療機関など多くの人が関わります。

定期的に関係を維持できる仕組み(予約・情報共有・説明)、生活全体を見渡す時間の確保、チームで支える工夫が、クリニックの“続ける力”を支えます。

“治す”だけで終わらせず、“支えながら続ける”という視点を持つことで、診療の価値は時間とともに積み重なっていきます。

二つの医療をつなぐ設計

「治す」と「支える」は切り離されたものではありません。むしろ、“治す医療”から“支える医療”へ自然に移行できる流れを設計することが、神経内科クリニックの強みになります。

- 初診後に再来のきっかけを用意する(落ち着いた後のフォロー提案)

- 回復の途中で、生活上の注意点や相談先を共有する

- ご家族が安心して相談できる連絡経路(電話・Web・メモ様式)を整える

「少し先を見据える仕組み」があるだけで、クリニックは“その場限り”ではなく、“関係が続く場所”になります。

経営の視点で見る「治す」と「支える」

経営的に見ると、「治す医療」は新しい出会いを生み、「治し支える医療」は関係を深めていく医療です。

つまり、出会いを増やしながら関係を育てる循環が理想的なクリニック運営の形になります。

- 治す医療 → “まず相談しよう”と思われる入口

- 治し支える医療 → “ここなら続けられる”と思われる関係

この2つが両立すると、患者さんにもスタッフにも無理のない診療運営となり、短期的な集患と長期的な継続が自然にバランスしていきます。

まとめ|時間を設計することは、経営を設計すること

神経内科は、“治す”だけではなく、“支えながら続ける”医療です。

医療を提供する時間軸が変われば、必要とされる体制や言葉の選び方も変わります。

開業後の診療スタイルを考えるとき、「どの時間軸に力を入れたいか」、「治す医療と支える医療をどうつなげたいか」──そんな問いから始めてみると、経営の方向性が自然に見えてきます。

時間を設計することは、すなわち経営を設計すること。 その視点があるだけで、日々の診療が“続くかたち”へと変わっていきます。

次回は、“支える医療”を地域の中でどう形にしていくか──地域連携をテーマに整理します。

頭の中の“もやもや”を整理し、次の一歩を見つけたいときに

日々の診療や業務のなかで、「言葉にしづらい違和感」を抱える院長先生は少なくありません。

初回整理セッションでは、経営の前提となる“考え”を丁寧に言語化し、納得感のある方向性を一緒に見つけていきます。

即答よりも、「腑に落ちる」時間を大切にしています。まずは話すことから、整理がはじまります。

🗣️ 初回整理セッション(60分)

経営方針・組織づくり・診療体制・情報発信・人との関わり方など、幅広いテーマに対応。

“考えの整理”を通じて、先生の中にある答えを見つけていきます。