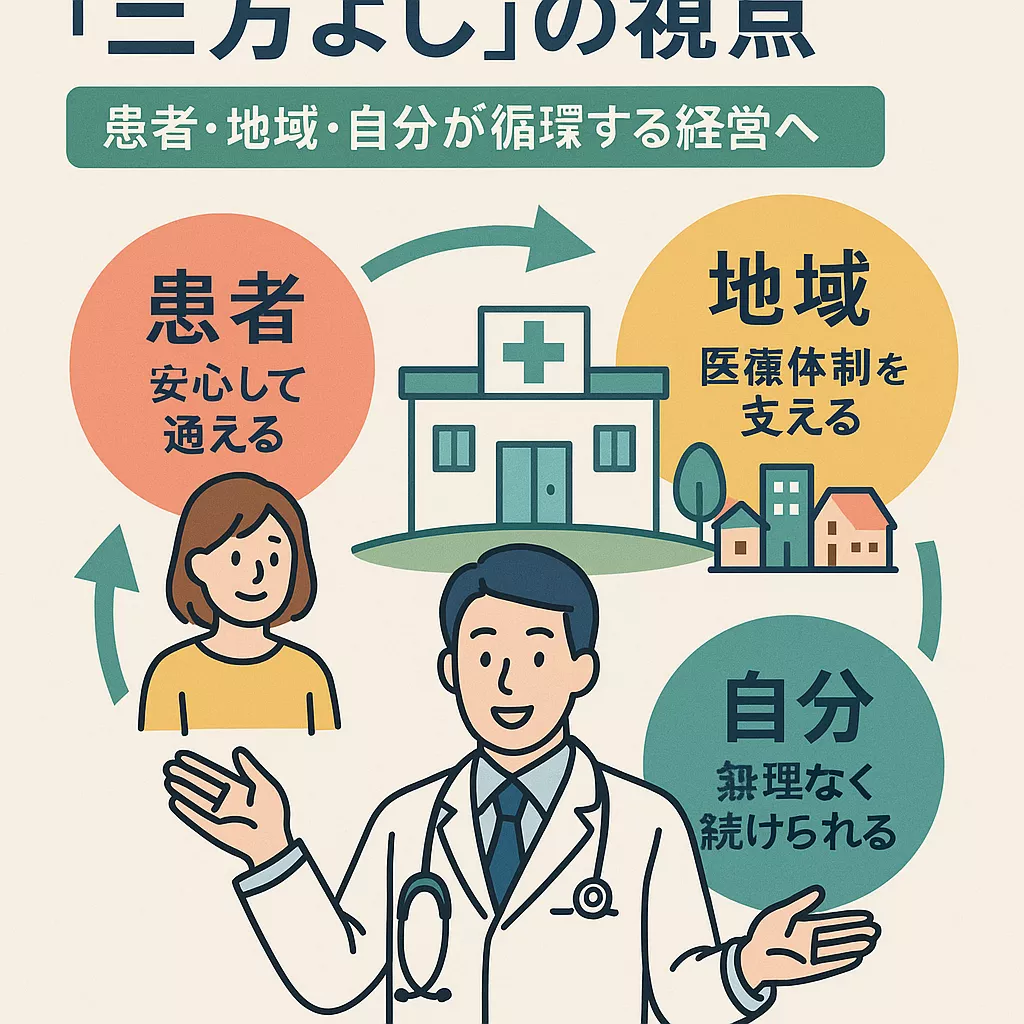

これからのクリニック開業に必要な「三方よし」の視点|患者・地域・自分が循環する経営へ

開業準備というと、資金・設備・採用など「内向きの設計」に意識が集中しがちです。一方で、地域で長く選ばれる医療機関になるには、患者・地域・自分(医療者)が循環する「三方よし」の視点が欠かせません。本稿は、理念を実務に落とすための具体的な設計ポイントを簡潔に整理します。

1.三方よしを医療に置き換える(定義と意義)

買い手よし(患者)

- 通いやすさ(アクセス・予約・待ち時間)

- わかりやすい説明と安心(同意・記録・再来設計)

- 適切な案内(導線・掲示・HPの整合)

世間よし(地域)

- 病院・薬局・介護との連携(紹介・逆紹介)

- 地域の健康課題への寄与(健診・予防・教育)

- 外来機能の明示と役割分担

売り手よし(自院)

- 持続可能な収支(複線的な収益構成)

- 人が回る運営(役割分担・KPI・雛形運用)

- 制度・改定に沿う遵守(療担規則・DX対応)

三つの「よし」を同時に満たす設計が、開業後の継続性と信頼を底上げします。

2.開業計画に落とす:3つの設計(患者/地域/自院)

(1)患者設計:体験の標準化

- 予約と当日枠:Web予約+当日枠のハイブリッドで「来られる時に来られる」を担保。

- 導線・掲示・HPの整合:初診~会計までの案内を同じ言葉で統一。

- 説明の雛形化:疾患別の説明用紙/検査ルーチンをテンプレ運用。

(2)地域設計:連携の“見える化”

- 紹介・逆紹介の手順書:窓口・様式・返書のSLAを明記。

- 薬局・介護との情報連携:連絡票・服薬情報の共有様式を統一。

- 外来機能の明示:自院の対象(年齢・疾患・検査範囲)をHPで明文化。

(3)自院設計:持続のための複線化

- 収益の複線化:慢性期外来+検査/健診/在宅/自費の組合せで季節変動を平準化。

- KPI運用:「患者数・単価・待ち時間・説明時間」を月次で可視化。

- 遵守とDX:療養担当規則の月次点検/資格確認・電子処方箋の運用最適化。

理念は作って終わりではなく、運営に落ちた時に初めて効いてきます。まずは先生の考えを言葉にし、優先順位を一緒に整えましょう。初回整理セッションのお申し込み

3.立地選定とメニュー設計に効かせる

- 立地:患者設計(アクセス・駐車・動線)×地域設計(近隣病院・薬局)×自院設計(必要面積・検査動線)で多面的に評価。

- メニュー:地域の年齢構成・通院距離・交通手段から、慢性期/検査/健診の配分を決定。

- 費用対効果:「導入→稼働→回収期間」を事前に数値化して投資判断。

4.今日からできる“30分3ステップ”

- 1行で宣言:「誰に・何を・どう届けるか」を1行で書く。

- 役割の棚卸し:受付/看護/医師の“説明・検査・会計”の分担をメモ化。

- 再診の型:疾患別の再診間隔・検査セット・説明用紙のひな形を最小限で作る。

小さく始めて、毎週15分で更新するだけでも、三方よしの輪郭が運営へ浸透します。

5.まとめ|理念を“循環”で運営に落とす

- 患者・地域・自分が循環する設計が、信頼と持続性を同時に高める。

- 導線・説明・連携・KPIなど、日々の運営の型に三方よしを埋め込む。

- 小さく始めて更新する習慣が、開業後の適応力を育てる。

このままでいいのか、一度整理したほうがいいと感じたときに

開業準備や日々の診療を続けるなかで、「何となく引っかかっていること」をそのままにしていませんか。

初回整理セッションは、結論を急いで出す場ではなく、「今の考えを一度、整理する時間」です。

即答よりも、「腑に落ちる」時間を大切にしています。まずは話すことから、整理がはじまります。

🗣️ 初回整理セッション(60分)

例えば、こんな場面で使われています。

- 開業準備を進める中で、判断に迷う場面が増えてきた

- 制度や環境の変化を、どう捉えればいいのかわからない

- 一人で考え続けるより、整理した方がいい気がしている

※売り込みや即決を求めることはありません

まずは考え方を知りたい先生へ —— Podcastのご案内

日々の診療や経営の中で感じる、「言葉にしづらい違和感」や「判断の迷い」を、

制度や現場の視点を交えながら、声で整理していく番組です。

初回整理セッションの前に、私の考え方や伴走のスタンスを知りたいという先生にもおすすめです。

※外部サービスが新しいウィンドウで開きます